Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому.

И.А.Гончаров

«...Закрою глаза и увижу тот город, в котором живу...»

Лиговский проспект

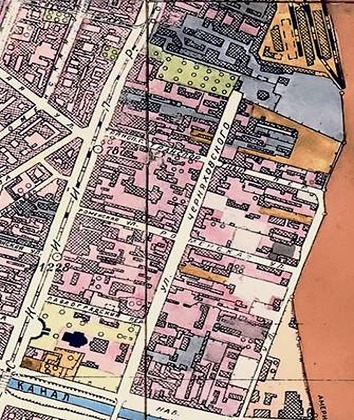

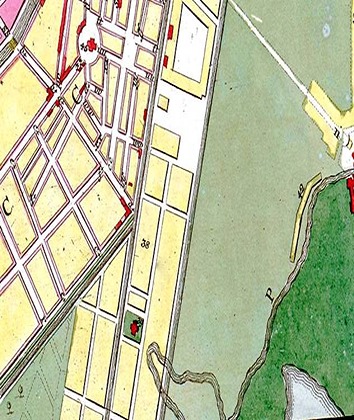

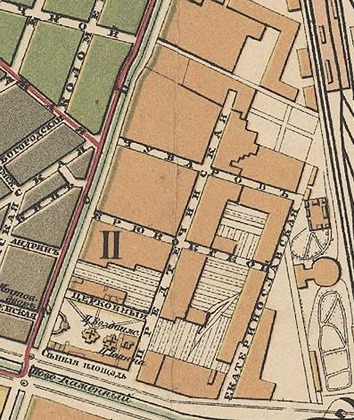

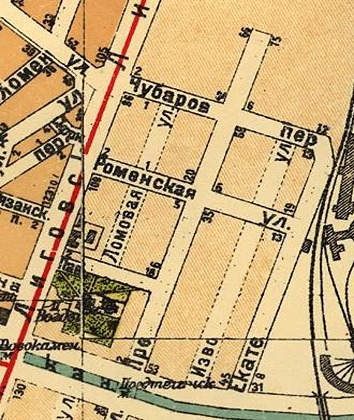

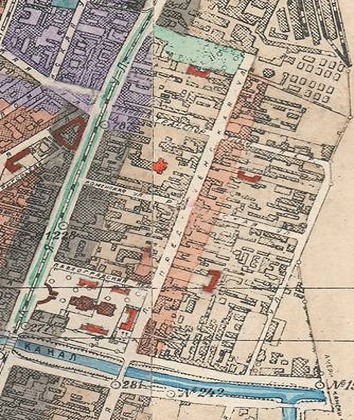

Территория муниципального образования Лиговка Ямская расположена в исторической части Санкт-Петербурга. Округ занимает значительный участок южной оконечности Центрального района. Его территория ограничена нечетной стороной Старо-Невского проспекта от Александра Невского монастыря до площади Восстания, четной стороной Лиговского проспекта от площади Восстания до Ново-Каменного моста, нечетной стороной набережной Обводного канала от Ново-Каменного моста до проспекта Обуховской Обороны и нечетной стороной проспекта Обуховской Обороны до Старо-Невского проспекта у Александро-Невского монастыря.

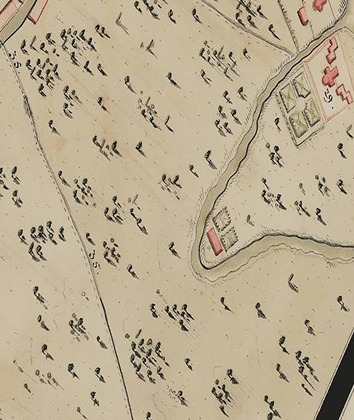

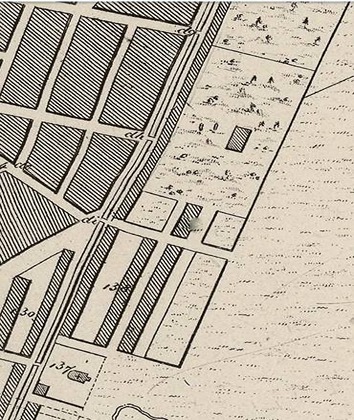

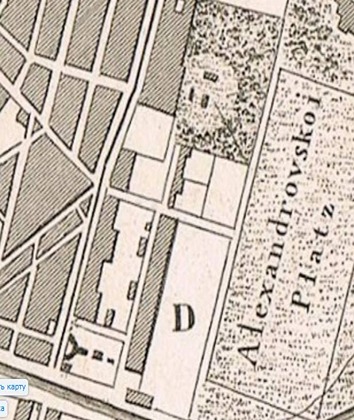

Раньше на месте Лиговского проспекта проходил Новгородский тракт. Вдоль него располагались ямские слободы, которые обслуживали существующую дорогу в качестве извозчиков, а также занимались почтовыми услугами. Новгородский тракт входил в состав Каретной части, а вдоль него располагалась Московско-Ямская слобода. Она была одной из самых первых ямских слобод Петербурга, а место для её основания было выбрано лично Петром I. В те же времена при слободе была открыта небольшая деревянная часовня, которая в народе называлась – Ямская. Рядом с ней было Ямское кладбище, утраченное в настоящее время. Существует легенда, что именно на нём был захоронен самый известный шут Петра – Иван Александрович Балакирев. На месте часовни появилась деревянная же церковь в честь святого Иоанна Предтечи. В 1730 году она сгорела. На ее месте построили новую, но и она к середине XIX века так обветшала, что ее пришлось разобрать.

Поселение ямщиков поначалу было обыкновенной деревней, с деревянными домами, огородами, сенокосами и выпасами. Только при Анне Иоанновне оно было соединено с Петербургом новопроложенным проспектом – Адмиралтейскою перспективою (позднее — Гороховая улица). При Екатерине II ямщиков слободы взял в свое ведение Санкт-Петербургский почтамт.

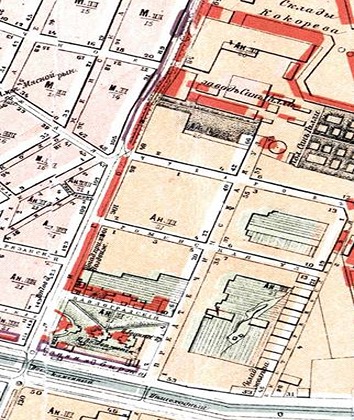

Слободская Лиговка больше напоминала село, здесь преобладали извозчичьи дворы. Также здесь находились мастерские ремесленников, которые помогали извозчичьему промыслу – кузнецов, шорников, а также сараи фуражиров – заготовителей сена, трактиры, гостиницы и торговые лавки. Извозчичьи дворы, где жили извозчики, были очень тесными. Кроме места, где спали сами извозчики, здесь находились и стойла для лошадей и сараи с сеном, и сараи, где хранились сани и повозки. Большинство строений в Ямской слободе были деревянными, поэтому они не сохранились до наших дней – что-то снесли по причине ветхости, что-то сгорело во время частых пожаров. В 1832 году сгорело более 150 домов по обеим сторонам Лиговского и Обводного каналов, при этом погибло 30 человек. Еще один крупный пожар случился в конце 1850-х годов.

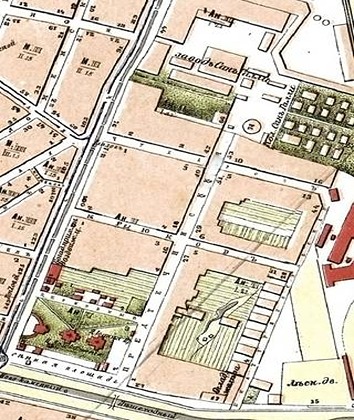

Официально в слободе проживали только ямщики. Они имели небольшие (3-4 десятины) участки земли, на них строились деревянные или позже каменные дома в один-два этажа, сараи и устраивались узкие дворы. Ни о каком водопроводе а и речи не шло (первый водопровод в Петербурге возник в 1855 году) — вся вода доставлялась исключительно водовозами. Централизованной канализации не было, ею служил Лиговский канал. Вода была настолько загрязненной, что ее использовали только для поливки мостовых и обмывания экипажей, даже лошадей водой из канала не поили (водопой для них был устроен выше по течению, у Московской заставы).

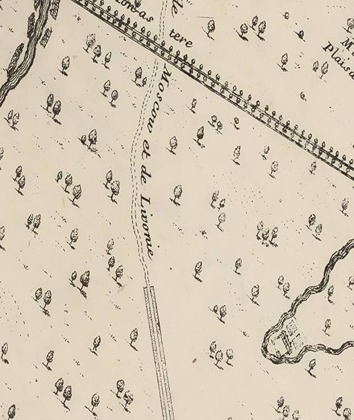

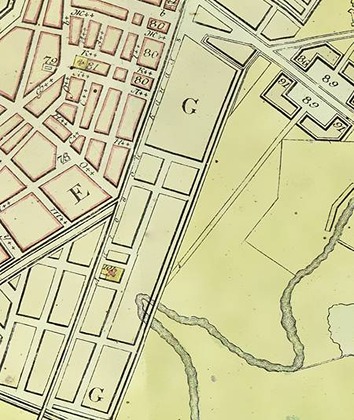

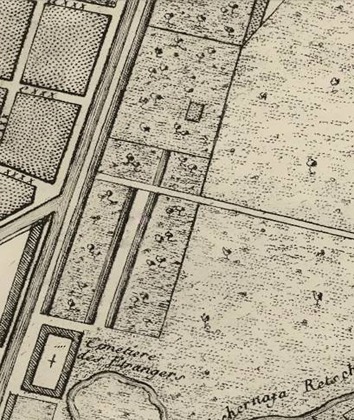

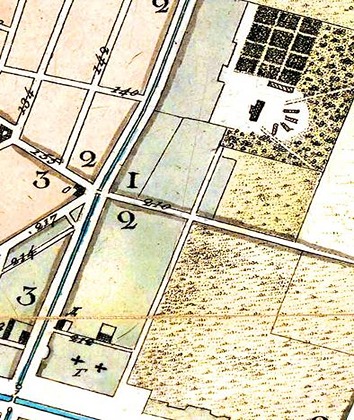

Лиговский канал был сооружён в 1718-1725 гг., по предложению директора Морской академии Г.Г. Скорнякова-Писарева, для обеспечения водой фонтанов Летнего Сада. Канал начинался от истока реки Лиги в районе деревни Горелово. Поскольку эта местность была на 24 метра выше территории вновь устраиваемого Летнего сада, то в соответствии расчетами, фонтаны должны были получиться высокими и сильными. Длина вновь прорытого Лиговского канала составила 23 километра.

В его окончании – современный Некрасовский сад – были прорыты бассейны, от которых вода поступала к Летнему саду. Расчеты Скорнякова-Писарева оказались неверными – Лиговский канал не справлялся со своей задачей и фонтаны Летнего дворца стал питать безымянный ерик, получивший, в дальнейшем, название Фонтанка.

Одно время Лиговский канал стали использовать для снабжения города питьевой водой. С этой целью был сооружен подземный деревянный водопровод, по которому вода подавалась в самые значимые постройки. Продлилось это недолго – после наводнения 1777 г., когда берега Лиговского канала были основательно разрушены в нескольких местах, вода в нем стала непригодной для питья. Жители стали использовать канал для слива различных бытовых отходов.

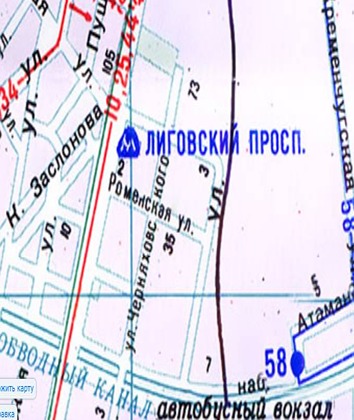

В 1891 г. участок от бывшего бассейна – Бассейной ул. (соврем. ул. Некрасова) до Обводного канала заключили в трубу, а на его месте возник Лиговский проспект.

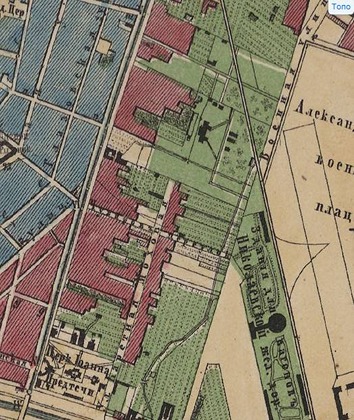

В XIX веке Лиговка стала самым криминальным районом города. С ней не могла сравниться даже известная Вяземская лавра. Связано это было, в первую очередь, не только с множившимися трактира, но и с тем, что вместо домов и конюшен ямщиков, район стали застраивать доходными домами, где относительно дешево сдавали квартиры. Здесь было «дно» города.

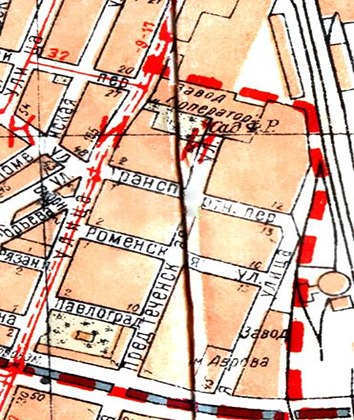

Одновременно с этим, после открытия Николаевской железной дороги, участки вокруг неё стали активно скупаться и застраиваться доходными домами, школами, зданиями, связанными с нуждами железной дороги и тд. Однако, в целом, это не сильно изменило дурную репутацию той части Лиговки, которая примыкала к Обводному каналу.

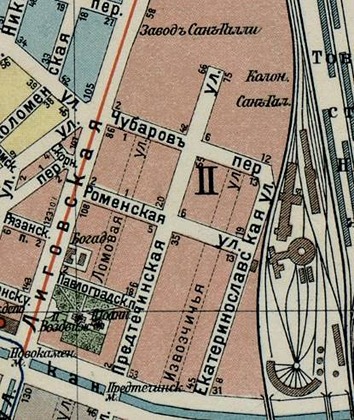

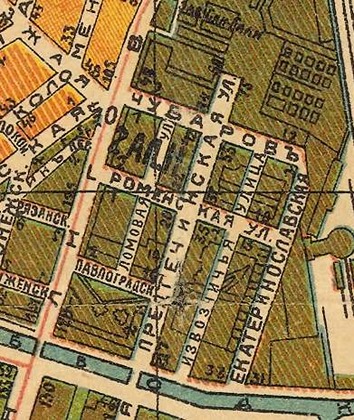

Тем не менее, именно спорная и криминогенная Лиговка в конце XIX – начале XX вв. была олицетворением материально-технического прогресса всей Российской империи. На Лиговском проспекте располагалось чугунолитейное предприятие Ф.К. Сан-Галли со специальным городком для его служащих, кондитерская фабрика И. Блигкен и М. Робинсон, «Северное общество страхования и складов с выдачей варрантов» и многие другие.

Набережная Лиговского канала стала одной из первых городских магистралей, где были проложены рельсы для конки, в 1882 г. её заменил паровой трамвай, а с 1908 г. здесь начал своё движение один из первых электрических трамваев.

Однако, никакие прогрессивные начинания вплоть до второй четверти XX в., не могли изменить мнение обывателей о Лиговке. Она продолжала быть криминальным районом. Понятие «Лиговская шпана» было для горожан нарицательным. На Лиговке даже было несколько своих собственных «Джеков Потрошителей». В 1926 г. именно Лиговка была связана с прогремевшим на весь СССР «Чубаровским делом», события которого явились поводом к обличению пережитков патриархальной буржуазной морали и недостатков современной пролетарской морали всего населения СССР. По мотивам этого дела в 1930 г. был снят советский немой черно-белый фильм «Суд должен продолжаться».

Известный каждому жителю термин «гопник» своим появлением также обязан Лиговке. Напротив Московского вокзала, на том месте, где в настоящее время находится гостиница «Октябрьская», существовало «Городское общежитие пролетариата» (ГОП). Его обитателей начали именовать «ГОПниками». Затем этот термин превратился в имя нарицательное.

Лиговская лавра, потерявшая свое звучное название после революции, тем не менее, продолжала существовать без изменений. В лиговской «малине» обитали как мелкие уголовные элементы, так и известные любому жителю города налетчики и банды – Павел Кторов (Цыган), банда Ваньки Белки и знаменитая банда Леньки Пантелеева.

Конец криминальной Лиговки был положен в 1926 г., когда советская милиция разработала и привела в исполнение план по облаве всех криминальных авторитетов Лиговки, столовавшихся в трактире «Бристоль», который был расположен недалеко от современного здания станции метро «Лиговский проспект».

Таким образом, во второй половине XX – начале XXI вв. Лиговка постепенно стала приобрела черты одного их спокойных и, в некотором смысле, респектабельных, районов Санкт-Петербурга, сочетающего в себе богатую историю «дна» и одного из культурных центров притяжения современных жителей города.